Aussi impressionnantes et traumatisantes pour les populations touchées soient-elles, aggravées par le réchauffement climatique ou non, les crues ne sont pas un phénomène récent. Les fonds patrimoniaux en conservent de nombreux témoignages.

Le 3 juin 1913, l’Allier inondait les installations sportives de la rive gauche et une exposition temporaire prévue à Bellerive pour la saison qui ne put finalement avoir lieu. Des cartes postales avaient alors témoigné de l’importance de la crue et des dégâts occasionnés. La presse locale s’en faisait également l’écho. Ainsi pouvait-on lire dans « La Semaine de Cusset-Vichy » le 7 juin 1913 : « Les prédictions météorologiques pour le mois de juin ne sont pas rassurantes. On nous annonce une succession de pluies, d’orages de tempêtes. Et il faut bien reconnaître que les débuts du mois ne semblent donner que trop de vraisemblance à ces fâcheuses prévisions. Nous avons actuellement, après une série de pluies torrentielles, une grande crue de l’Allier. Les eaux, au plus fort de la crue, sont montées à plus de trois mètres au-dessus de l’étiage, au pont de Vichy. […] L’Allier se précipitait avec ce bruit sinistre qui double l’horreur du spectacle. On l’entendait de loin comme un train en marche. […] Les dégâts, autour de Vichy, sont considérables. Tout le Parc nouveau [le Parc des Bourins], créé et entretenu avec tant de soins par la Compagnie fermière, a été raviné, l’aérodrome est sous l’eau. Sous l’eau également, le Champ de courses, l’Exposition qui, organisée pour la saison 1913, achevait ses derniers préparatifs, et le golf auquel les premiers buveurs de la colonie étrangère donnaient un commencement d’animation… »

|

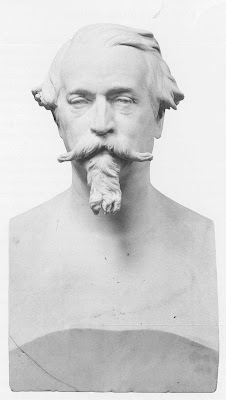

| Jean Folcher. Crue de l'Allier, le 26 octobre 1943. Huile sur carton, 75 x 106 cm. (Musée municipal - réserve) |

En 1943, c’est l’automne qui fut particulièrement pluvieux, alors que la crue de 1913 faisait encore référence pour la région. « Le Progrès de l’Allier » du 27 octobre 1943 titrait en première page de son édition vichyssoise : « La Loire et l’Allier, quittant leur lit ravagent les régions riveraines. Cette inondation, la plus importante depuis 1913 a causé des dégâts incalculables notamment à Vichy, Bellerive, Abrest et Saint-Yorre ». À cette occasion, un sportif émérite s’était distingué en effectuant des sauvetages particulièrement courageux : « Au loin, vers Hauterive, tout au sommet d’un toit, un homme fait des signaux. On lui répond et bientôt une barque se dirige, en louvoyant, vers lui. L’homme qui la monte, Jean Coutière, champion d’aviron, a couru les Régates internationales d’Amsterdam. Il connaît la rivière et affronte sa colère courageusement, savamment, allant franchement contre le courant pour approcher des maisons d’où les appels partent. Bientôt il revient, son embarcation chargée de quatre personnes qui grâce à lui retrouvent la terre ferme. Infatigable il repart quatre fois successives, il renouvelle la manœuvre. À chaque voyage la fatigue se lit sur son visage un peu plus pâle, il vient de sauver seize personnes. »

Cette fameuse crue de 1943 a été immortalisée par les photographes de presse très présents à Vichy à cette période mais aussi par un peintre, Jean Folcher, dont, hélas – ironie de l’histoire - la peinture a depuis été inondée !

Pour en savoir plus sur Jean Coutière, qui avait été titré champion de France en 1939 et qui recevra la médaille d’argent du courage pour le sauvetage de 57 personnes au total, n’hésitez pas à consulter le riche

album publié par le Club de l’Aviron de Vichy à l’occasion de son cent-vingtième anniversaire.

Par ailleurs, un chapitre est consacré à ce sujet des crues dans le très beau livre publié récemment par le Conservatoire d’Espaces naturels de l’Allier sous la direction d’Estelle Cournez :

Sur les traces de l’Allier. A consulter ou à emprunter à l’Espace patrimoine.

Fabienne

Aujourd’hui ce n’est pas moins de

six ensembles, plans à plat ou dossiers, qui sont à la disposition du public.

Si rien ne subsiste sur la construction initiale, le chercheur pourra suivre

l’évolution des différentes transformations opérées ou seulement projetées,

entre 1902 et 1946, par l’architecte Antoine Percilly (1858-1928) puis son

gendre Gilbert Brière (1882-1961). Tous ces plans ont été commandités par

François Mignot qui acquit l’hôtel en 1903. Ils permettent de suivre non

seulement les agrandissements successifs mais également la modernisation des

équipements et la mise au goût du jour de la décoration : transformation des façades, disposition

d’un « ascenseur suspendu électrique », construction d’un grand hall

sur le jardin, réaménagement de la réception et du bureau, décoration de

chambre ou salle à manger, pose de treillages dans le jardin…

Aujourd’hui ce n’est pas moins de

six ensembles, plans à plat ou dossiers, qui sont à la disposition du public.

Si rien ne subsiste sur la construction initiale, le chercheur pourra suivre

l’évolution des différentes transformations opérées ou seulement projetées,

entre 1902 et 1946, par l’architecte Antoine Percilly (1858-1928) puis son

gendre Gilbert Brière (1882-1961). Tous ces plans ont été commandités par

François Mignot qui acquit l’hôtel en 1903. Ils permettent de suivre non

seulement les agrandissements successifs mais également la modernisation des

équipements et la mise au goût du jour de la décoration : transformation des façades, disposition

d’un « ascenseur suspendu électrique », construction d’un grand hall

sur le jardin, réaménagement de la réception et du bureau, décoration de

chambre ou salle à manger, pose de treillages dans le jardin…